西藏阿里地区发掘的一座古墓,打开了尘封千年的古代文明!

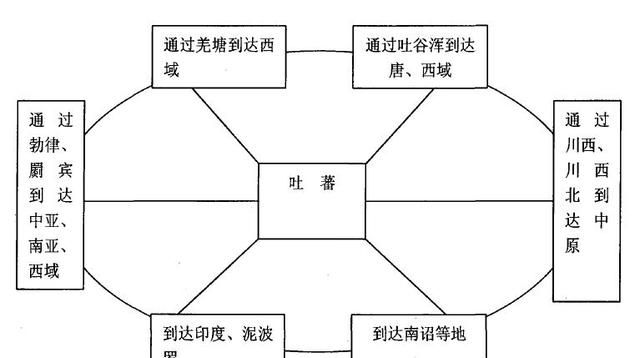

西藏考古发掘点分布图

西藏是一块辽远而神秘的土地,西藏西部的阿里地区则愈发神秘辽远。这块平均海拔超过4500米的“世界屋脊的屋脊”,常年狂风弥漫,昼夜温差极大。

干旱少雨的自然环境,导致阿里地区总面积高达34.5万平方千米,但常住人口却不足10万,是世界上人口密度最小的区域之一。

以至于,阿里有一句流传甚广的谚语,“这里的土地如此荒芜,通往它的门槛如此之高,只有最亲密的朋友和最深刻的敌人,才会前来探望我们。”

如此险恶的生存环境,让阿里变成生命禁区、文化荒漠了吗?当然不是!

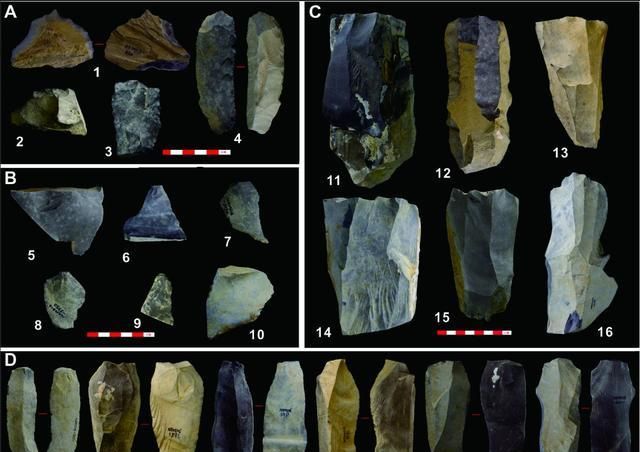

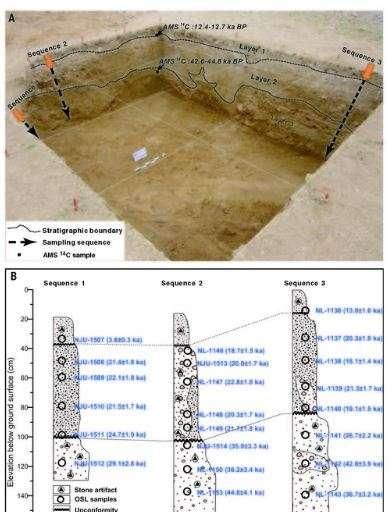

其中,处于海拔4600米地区的尼阿底遗址,保存着连续的地层和可信的年代数据,是迄今为止世界范围内,海拔最高的旧石器时代遗址。

尼阿底石器组合

这些上古先民生活遗址的发现,刷新了人们对青藏高原人类生存历史、古人类适应高海拔极端环境能力的认识。

可以证明,古人在距今4-3万年前,便已踏足青藏高原,并在世界屋脊上留下了清晰、坚实的足迹。

随后,西藏开始孕育属于自己的文化现象,而这种早期文化现象的曙光,竟然也在肇始遥远的阿里地区。

尼阿底遗址地层剖面和测年序列

距今在2000年前,阿里地区出现了一系列小邦国,这些被各种史书称为西女国、象雄(羊同)的国家或国家联盟,一度曾占据着高原文化的制高点,并最早和地处中原的汉族王朝发生了联系。

《隋书·西域传》女国条记载:“女国,在葱岭之南,北去于阗三千里,其国代以女为王。出朱砂、麝香、耗牛、骏马、蜀马。尤多盐,恒将盐向天竺兴贩,其利数倍。开皇六年,遣使朝贡,其后遂绝。”

《隋书·西域传》记载:象雄(羊同)曾于隋文帝开皇六年,遣使赴汉地朝贡,只是“其后遂绝”……。

《唐通典》、《册府元龟》、《唐会要》等载:“大羊同东接吐蕃、西接小羊同、北直于阗,东西千余里,胜八九万”。

但可惜,随着公元7世纪,吐蕃王朝从山南雅隆河谷崛起,象雄迅速消失在历史的漫漫尘烟之中,今天所能见到的,都是它的斑驳碎片。

作为拥有西藏历史诸多第一的国家,象雄孕育出了西藏最早的宗教系统——本教,还发展出了自己的文字系统——象雄文。

但除此之外,它在政治、经济、技术方面达到了怎样的高度,我们长期几乎一无所知。

直到公元2005年一个偶然事件的发生,才揭开象雄神秘面纱的一角,这便是阿里古如江寺墓葬的发掘。

2005年的一天,一辆载重卡车从阿里本教寺院古如江寺门前经过,将地面压出了一个大洞。

寺内的僧人惊讶的发现,地洞内出现了一座代古墓葬。虽然当时并没有正式的考古队参与,但僧人们依旧小心翼翼的,对墓葬进行了简单的抢救性发掘。

墓中发现的文物,被僧人们良好的保存,并辗转送至北京社科院考古所。

因为,这些文物中的丝绸为西藏首次出土,且古如江寺敏感的地理位置(疑似象雄王都穹隆银城附近)。社科院考古所决定对其周边地区,展开一次大规模的考古发掘。

2012年,对阿里地区噶尔县门士乡卡尔东城堡遗址(疑似象雄王都穹隆银城遗址)及古如江寺墓地的测绘和试掘正式展开。

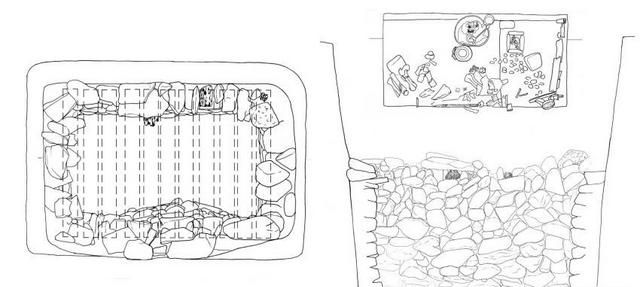

发掘结果表明,古如江寺墓地是一处分布相当密集的象雄时期古墓群,判定年代在公元300-400年左近(相当于中原汉晋时期),并与象雄都城“穹隆银城”有着密不可分的关系。 古如江寺墓葬打开之后的情形(年代为公元300-400年)

古如江寺墓葬打开之后的情形(年代为公元300-400年)

从被再次打开的墓葬可以看出,这是一座典型的竖穴土坑石室墓。

这种墓葬形式,随着近年国家对阿里地区基本建设的推进,广泛见于阿里各地,可以认为这是当时一种相当流行的墓葬方式。

古如江寺墓葬的墓穴用规整的石块,砌成2米见方的方形墓室,上用横木搭建墓顶,墓顶横木上面再盖石片。

墓葬所用的横木,在没有树木的西藏阿里地区是非常珍贵的。这些粗壮的木头,需要从很远的地方辗转运来。

这从一个侧面说明,墓主人生前应该具有很高的社会地位。从周边其他墓穴使用木材极少的状况分析,至少在这一时期,象雄国内已经存在非常明显的贫富差距,并似乎也可推测明显的阶级等级差,也相应存在。

墓葬测绘图

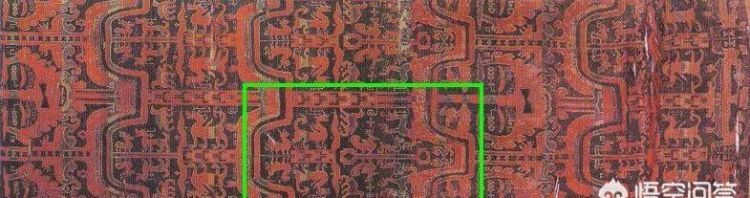

墓中出土的文物里,最珍贵的当属“王侯”铭文禽兽纹丝绸残片及大量素面褐色丝绸残片。

这块带有汉字“王侯”字样的织锦,为典型汉地经锦,长44厘米,宽25厘米,藏青底上织黄褐色纹饰,自下而上由三组循环纹样构成。

从织锦上非常繁缛的动物鸟兽纹,可以看出典型的汉地纹饰风格,“青龙、白虎、朱雀、玄武、羊、麒麟”等祥瑞动物,纹饰间还夹杂有“王侯”、以及“宜子孙”的“宜”等汉字。

古如江寺墓葬出土的“王侯”字样织锦

有趣的是,汉地织锦虽然在西藏地区属于首次发现,但风格类似的织锦文物,却在西藏周边地区多次出土。

1993年,在新疆阿斯塔纳墓地出土了一件有具体纪年的织锦(断代为公元455年),其从图案风格上虽与阿里织锦有差别,但在图案单元构成上,却惊人的一致。

新疆吐鲁番阿斯塔纳M177出土禽兽纹锦(沮渠封戴墓,455年)

另外一块,2002年出土于新疆尉犁县营盘墓地M39禽兽纹锦(断代为3-4世纪)与阿里织锦年代相近,其纹饰风格、图案结构便非常一致,均包含龙纹和树的造型。

更加相似的是,这件织锦上面不仅有汉字“王侯”的纹饰,还有新疆当时流行的佉卢文“王侯”纹饰。

新疆尉犁县营盘墓地M39出土禽兽纹锦(3-4世纪)赵丰,2002年

从织造技术上分析,阿里“王侯”织锦它的纹理结构属于平纹经锦。

这是一种由“经线构成花纹”的织造技法,属于典型的中原内地从商周以来的纺织技术。明显有别于中亚、西亚纺织传统中,用“纬线构成花纹”的织造技术。

古如江寺墓葬出土的纬锦

古如江寺墓葬出土的纬锦

两种分别用“经纬线显花”的织锦,在阿里地区同时发现,足以说明象雄时期的阿里和周边地区存在非常密切的文化、物资往来。

从惯常的思维逻辑上说,一般认为西藏文化受南亚印度地区的影响较重。但其实,作为联通东亚、中亚、南亚的十字路口,西藏是一处各种文明交汇融合的地点。

印度对西藏在宗教上的影响不过是相对比较显性而已,古代西藏先民和周边地区的交流远早于佛教的传播。

从逻辑关系上说,佛教传入西藏是借助了通向四方的商路联络线,而不是相反。

尤其是,阿里孕育的本地宗教系统,这对佛教的传播呈现明显的阻碍作用。

因此,认为佛教承载了西藏文化想法,实际上否定了西藏文化本源数千年的发展脉络。

从现存的史料记载上看,阿里地区国家中,西女国盛产“朱砂、麝香和食盐”。

而需要注意的是,藏北高原虽盐湖众多,但产可食用盐的盐湖,多在北方羌塘无人区内部。

因此,既然沟通藏北与天竺的“食盐之路”存在,那此路向北延伸直达南疆,逻辑上也应该能成立。

此后,吐蕃王朝时期,存在多次出兵南疆(安西地区)与唐军争霸的案例。存在一条沟通南疆与阿里,穿越阿尔金山、昆仑山的道路是必备的条件。

因此,阿里、新疆两地的织锦在风格上类似,并均来自于中原,便不是件匪夷所思的事情了。

另外,从阿里向西,取道勃律(今巴控克什米尔巴尔蒂斯坦—吉尔吉特)、罽[jì]宾(今巴基斯坦与阿富汗之间的开伯尔山口附近)通向中亚和波斯的道路,恰好是“吐蕃丝绸之路”与传统的丝绸之路的结合点。

既然吐蕃麝香优良的品质,被波斯、大食文献反复提及,原产伊朗的藏红花,能成为高原圣药。那织造、冶金技术能传入阿里,自然也不是异想天开。

卡尔东遗址出土象雄双面裸身铜人像

另外,玄奘在天竺求法期间,曾听当地人说过,在遥远的喜马拉雅山北麓存在一个盛产黄金的国都,称为“金国”。

阿里地区自古以来就是西藏黄金的主产区,这个传说中的“金国”会不会就是象雄,实在值得玩味。而此时,佛教还远没有在西藏落地生根的端倪。

《大唐西域记》卷四:“此国境北大雪山中,有苏伐刺拿瞿坦罗国(唐言金氏),出上黄金,故以名焉。”

除了汉代丝绸外,古如江寺墓葬还出土了一件超越认知的文物——煮茶的工具和茶叶残块。

长久以来,人们都认为七世纪时,文成公主进藏时带来了流行在中原的茶饮习惯。并以此,形成了今天高原上喝酥油茶的传统。

古如江寺墓葬出土的青铜器

但在古如江寺墓葬出土的青铜器底部,有一层厚厚的,类似于绿茶的残渣。

考古人员在清理青铜器时,对此产生了浓重迷惑。

因为,全世界“茶”的发音只有两种。一种来源于云南的“chá”,在向西转播的过程中,转音为乌尔都语(巴基斯坦和印度)、波斯语(伊朗)、阿拉伯语、俄语,乃至斯瓦西里语(撒哈拉沙漠以南的非洲地区)的“chay”。

另一个读音来自福建省闽南话中的“te”,转音为法语中的“thé”,德语中的“Tee”,以及英语中的“tea”。

由此也可以看出,茶饮习惯水陆两条传播渠道的不同。

作为地处云南西部的西藏,茶马古道上马帮的銮铃,似乎应该西藏茶饮习惯最早的萌动。

但如果古如江寺墓葬出土食物残渣是茶叶的话,那西藏茶饮的历史将顿时前移4百年,也将彻底颠覆藏史中,关于吐蕃王朝时期茶叶传入西藏的记载。

那究竟这些残渣是茶叶还是菜叶呢?

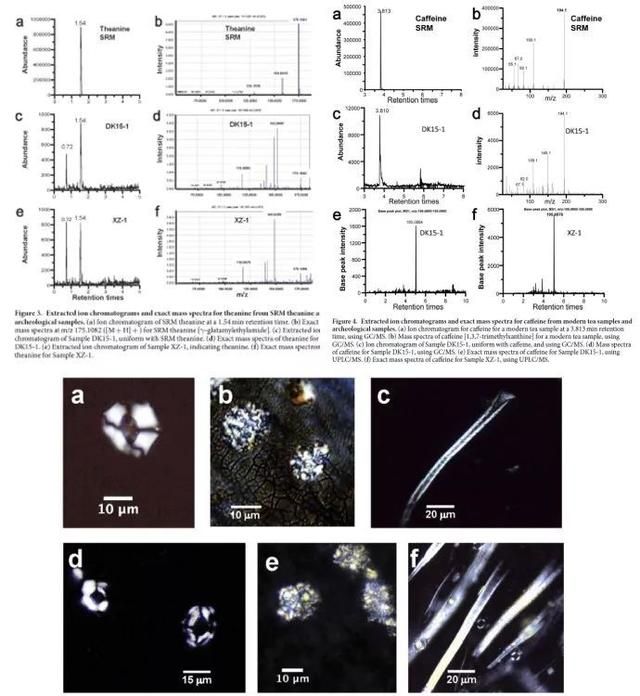

为了准确分析这些残渣的成分,学者特意在国内外分别进行了检测。检测的结果均显示,残渣中不但包含茶叶中含有的茶氨酸和咖啡因,还检测到一种茶叶特有的植钙体,可以确定这就是当时的茶叶。

如果说,中原的丝绸、中原形制的青铜剑,可以理解为个体爱好的话。那茶饮作为一种生活习惯,完全无法用偶发式的个体爱好来解读。

换言之,阿里和新疆之间必然存在一条可以行走大宗货物的商路(阿里东部的卫藏地区,始终未发现早期茶饮的实物证据。而在新疆民丰尼雅遗址,发现了公元二、三世纪的茶叶样本)。

陕西省汉景帝阳陵出土的汉代茶叶

从这个意义上说,茶叶残块的发现,对考古学界的震动不亚于丝绸。

另外,出土的青铜茶具也充分说明,古代象雄的茶饮习惯与中原早期一般无二。都是烹制茶饮,并加入其它辅料食用(注意是吃,不是喝!)。

除丝绸和茶叶外,黄金面具的出土也证明了,象雄时期阿里和中亚、南亚同样存在文化上的交融。

在古如江寺墓葬和二百公里外的阿里曲踏墓地,都出土了黄金制成的覆面(面具)。

古如江寺墓葬出土的金面具和青铜剑

这种形制的黄金覆面,在亚洲地区一共发现了五件。其中三件在阿里地区,另两件分别在印度北方邦和尼泊尔穆斯塘地区出土。

它们都是用金箔制成平面的人脸形状,周围有一圈小圆孔,可以缝制在软质材料上,可能就是丝绸,然后包裹墓主人的尸首,面具上涂满朱砂,勾勒出它的五官样貌。

据推测,这种墓葬形式可能代表一种特殊的宗教信仰,是当时流行的非常重要的葬俗。

蚀花玛瑙珠与黄金面具

同样,在阿里的墓葬中,还发现了蚀花玛瑙珠和铜镜。

这种蚀花玛瑙珠,俗称“天珠”,在公元前1700年的,印度河流域哈拉帕文化时期便非常兴盛。

阿里发现的象雄天珠处于蚀花玛瑙珠的第二阶段,处于公元前300年到公元后200年的时期。

中国境内发现的蚀花玛瑙珠,大部分集中在这一时期,包括新疆地区尤其是帕米尔地区、伊犁地区。

同时期中原地区,如海昏侯墓、长沙曹(女巽)墓也发现了图案、工艺基本相同的蚀花玛瑙珠。

由此可以看出,在公元元年前后100年期间,一张沟通中亚、南亚、西亚的交通商贸网络,已运转的非常成熟。

而处于三者结合点上的阿里地区,无疑会是这种文化技术交流的受益者。

综上所述,即便古如江寺墓葬出土了众多令人惊讶的文物。但指望一座墓葬,便能将象雄文明的诸多方面一一还原,显然是不现实的。

不过,随着近年来阿里考古的不断深入,我们对象雄文明的认知也在不断刷新。

现在几乎肯定,早在吐蕃王朝之前,藏北高原上曾有一个等级相当高的文明现象存在。

这个被考古学界称为“前吐蕃时期”的时代,阿里高原上文明和周边各文明间发生了相当紧密的联系。

因此,阿里从来不是我们眼中的蛮荒之地。古代先民在这片苦寒的高原上,用我们难以想象的坚韧,创造了一个不逊于周边地区的文明。

虽然最终,象雄被后起之秀吐蕃吞并,但已经形成的文明基因保留了下来,成为别具特色藏民族文化的一部分。

今天,当我们流连于西藏神山圣湖美景之中时,您可曾想到,触目可及的玛尼石堆,迎风飘扬的风马旗、隆达,都是象雄文化传统的一部分。

八廓街边直入青天的煨桑青烟,围着火堆欢乐热烈的锅庄舞蹈,也源于象雄本教的祭祀传统。

象雄真的消失了吗?

可能,它只是换了种方式,来到我们身边!

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【爱生活网】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:youzivr@vip.qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。